進藤 達也 氏

代表取締役社長

<コーナー解説>

ITソリューションベンダーのキーマンに製品・販売戦略を聞きます。

アクセラテクノロジ

現場から始めるコンサルティング

キモは「使われ続けるナレッジ」の構築

企業PROFILE

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13階

設立:2001年7月3日

資本金:1億円

URL:www.accelatech.com/

進藤 達也 氏

代表取締役社長

<コーナー解説>

ITソリューションベンダーのキーマンに製品・販売戦略を聞きます。

アクセラテクノロジ

現場から始めるコンサルティング

キモは「使われ続けるナレッジ」の構築

企業PROFILE

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー13階

設立:2001年7月3日

資本金:1億円

URL:www.accelatech.com/

<コーナー解説>

ITソリューションの導入に関し、背景や動機、選定要素と運用ポイントを聞く事例記事です。

スカパー・カスタマーリレーションズ

すべての機能をひとつの画面に集約

変化に強いオムニチャネル基盤を選択

スカパー・カスタマーリレーションズは、消費者行動の変化や新たなコミュニケーションチャネルに柔軟に対応していく基盤として、セールスフォース・ドットコムのクラウド型プラットフォーム「Salesforce Service Cloud」を採用。開発の容易性を活かして“現場の使いやすさ”を追求したUIを構築し、顧客応対の生産性向上を図った。

今月のPOINTS!

■システム概要

オムニチャネル基盤、顧客管理システム、ナレッジ(FAQ)システムの機能を、セールスフォース・ドットコムのプラットフォームを活用して統合。顧客情報はプラットフォーム上に蓄積し、API連携によって基幹システムに受け渡す仕組みを採用した。

■選び方のポイント

業務効率化の観点から、複数のシステムに分散されていた顧客応対に必要な機能を1つのクラウドプラットフォームに集約できることを要件とした。「社会や消費者の変化に柔軟に対応すること」が経営における大命題のため、開発の容易性も決め手となった。

■使い方のポイント

デスクトップ画面は、画面の配置や動作にコンタクトセンターの意見を取り入れながら構築し、“現場が使いやすい”システムとしての完成度を高めた。また、基幹システムとの情報連携は、扱う情報の特性によって処理の頻度を設定する。顧客がWebで確認できる契約情報などは、リアルタイムに近い頻度で処理させる。

取締役

新巻康彦氏

図 「スマートコンタクトセンター」システムイメージ

※画像をクリックして拡大できます

<コーナー解説>

コールセンターの業務改善のビフォー・アフターを中心に施策をまとめます。

SBI証券

コールバック専任チームを組織

センター全体の生産性を10%向上

今月のHints!

調査を要する“折り返し対応”にオペレータの時間を取られては、コールセンター全体の生産性に影響を及ぼす。SBI証券では、専任のコールバックチームを編成。集中処理体制を敷き生産性を10%以上向上した。

(1)FCRを高めて折り返し案件を削減

その場で回答できる案件は多少時間を要しても一次対応完了を目指す。折り返しを減らす意識改革を促す。

(2)高スキル者が迅速に対応

即答できない案件は専任チームで速やかに対応。ベテランの対応を全体共有することで手法を学び、オペレータのスキル強化につなげる。

コールセンター部長の河田裕司氏(左)、同次長の長島佳子氏(中)、同課長の酒井智子氏(右)

コンタクトセンターのRPA導入条件

「業務プロセスの分解」から支援

ベリントシステムズ

グローバル製品戦略担当副社長

クリスティン・エメネッカー 氏

PROFILE

クリスティン・エメネッカー 氏(Kristyn Emenecker)

20年以上カスタマーケアとコンタクトセンター業界に従事。現在は、ワークフォース最適化ビジネスのグローバル戦略を担当し、各種業界団体でもアクティブに活動している。

労働力不足の解決策として、コンタクトセンターの注目が高まりつつあるRPA(Robotic Process Automation)。RPAソリューションをグローバル展開するベリントシステムズ グローバル製品戦略担当副社長のクリスティン・エメネッカー氏に、先進事例を交えながら導入前に検討すべきポイントを聞いた。

──RPAに対する注目が高まりつつあります。グローバル普及状況について教えてください。

エメネッカー データ入力や発注書作成などのルーチンワークが多い保険業、金融業を中心に導入が進んでいます。現状では、24時間365日自動化によるコストメリットが出やすい大企業中心ですが、米国のアナリストによると、「3年以内にあらゆる規模・業種の事務センターに組み込まれていく」という予測も出ています。

──AI同様、相応の投資が必要です。処理時間の削減効果だけで導入が進むものでしょうか。

エメネッカー 時間の削減に関心が偏りがちですが、余剰時間を顧客応対に集中させることによる応対品質向上、ヒューマンエラーの抑制など、顧客満足度(CS)向上に直結する効果が得られます。

コンタクトセンターだけ見ても、オペレータは事務処理、SVはオペレータの業務チェックから解放されることで、ほかの業務に時間を費やせます。多くのセンターで運営課題となっている「生産性・品質の最大化」「既存体制の維持」を支援できる点でそのメリットは計り知れません。さらに言えば、RPAは単体で稼働するのではなく、他のITシステムとの組み合わせによってさまざまな業務プロセスで効果を発揮します。

──例えば、どのような活用が考えられますか。

エメネッカー 米国では、VOC(顧客の声)共有における活用で実証実験が始まっています。コンタクトセンターの応対履歴から抽出したVOCを、関連部門に共有するプロセスを自動化しています。例えば、「“改善”がVOCに含まれる場合は開発部門の責任者と経営層に配信する」など、あらかじめ設定した条件に合わせて分析結果を自動配信する仕組みを構築しました。速報性に優れ、情報の抜け漏れがないため、社内にコンタクトセンターの存在価値を示す役割を果たしています。こうした意味で、RPAはこれからのコールセンター業務を支えるソリューションだと考えています。

──事務処理以外にも活用シーンはあるということですか。

エメネッカー 完全自動化するメリットが少ない業務は対象から外し、人の判断や手入力を介したセミオートが適している業務は部分自動化を検討するべきでしょう。当社では、まず「デスクトップ分析」でオペレータのパフォーマンスと各業務プロセスの所要時間、ヒューマンエラーの発生個所などを可視化し、部分的な自動化か、全自動化を選択することをお奨めしています。業務ごとに分析の結果を踏まえた“最適化”が提案できる当社ならではのソリューション提供だと自負しています。

徹底した数値管理で変化に即応

“顧客視点の運営”で現場の信頼を得る

日本コンセントリクス

グローバルクライアントサービス

オペレーションマネージャー

大崎 孝弘 氏

Profile

大崎 孝弘 氏(おおさき・たかひろ)

ネットワークエンジニアを経験した後、国内コールセンタ運営企業のスーパーバイザーを経て、2015年から現職。インターネット通販サイトのサポートセンターの立ち上げから運営をオペレーションマネージャーとして担当。直近2年間で、エージェント数100名規模の新規センター2拠点の立ち上げに従事している

「オペレーション改善で最も重要なことは、数字を常に把握して発生した変化に迅速に対応すること」──大崎孝弘さんはこう強調する。元ネットワーク・エンジニアらしい実証主義だ。

大崎さんは、2015年にスタートしたインターネット通販サイトのサポートセンターでオペレーションマネージャー兼クオリティマネージャーとして勤務。毎月25人の新規採用をしながらクライアントが求める顧客満足度の目標値を達成、100人規模のセンターを構築した。混乱が生じやすい、新人比率が高い新規センター・ビジネスにおいては出色の実績といえる。それを実現したのが、徹底した数値管理と成果主義だ。

コンタクトセンターにおいては、「パフォーマンスの低下を増員でカバーする」ことは当たり前の取り組みだ。大崎さんが担当したセンターでは、「オペレータの質問に応えることができる担当者が少なくて正確な回答ができなくなり、CSが低下した」ことがあった。増員を図ったものの、結果的に「わからなかったらすぐに質問すればいい」という意識がオペレータに生まれてしまった。そこで大崎さんは、「自分で調べて回答することの重要性を認識させたうえで、質問対応者の人数を減らす」という、一見、荒療治にみえる取り組みを実行に移した結果、CSは回復した。数値をもとに改善に取り組んだうえで、オペレータの変化を見逃さず、迅速に次の一手を打つ──数値管理の徹底と柔軟な思考が奏功した事例といえる。

さらに、センターの品質向上を図るために実施したのが「成績優秀者のベストプラクティスの共有」だ。それも、単に録音音声を聞かせただけではない。優秀者の対応をモニタリングしてCSを高める要素を洗い出し、かつヒアリングとサイド・バイ・サイドで処理のプロセスを確認。「どのような準備をしてどんな考えでお客様と相対しているのかを徹底的に分析し、それをもとにした指導を展開しました」(大崎さん)。

大崎さんは、人材育成にも力を入れている。基本としているのは、徹底した成果主義だ。「年齢や経験、人間関係ではなく“最良のパフォーマンスを発揮しているのか”“運営改善できたのか”など、お客様にとって大きな成果を発揮した行動を評価します」と強調する。管理者候補でも、まずはオペレータからスタートし、オペレーションへの習熟を求める。それが、「お客様志向のセンターを構築するポイント」(大崎氏)と力説した。

コラム

市界良好:第65回

売上不振でやってはいけないこと

秋山紀郎

AfterCall~電話の後で:第65回

「なにをすべきか」ではなく「なぜすべきか」

説明できるくらい理解を深めよう

長掛文子

3 Minutes Lesson 毎日できるメンタル・ケア:第46回

自分で決めた行動は力強い

奥 富美子

わたちゃんのかすたま〜えくすぺりえんす:第31回

渡部弘毅

基礎

新任マネージャーのためのコールセンター運営の基礎知識:第2回

AI、CX、オムニチャネル

3大キーワードに潜むよくある誤解

五月女 尚

今回は、最新のコールセンター業界のトレンド情報について解説する。ITの進化や顧客の期待の多様化・複雑化といった外的環境の変化などを受け、最近のコールセンターでは、(1)AI(人工知能)、(2)CX(カスタマー・エクスペリエンス)、(3)オムニチャネルといったキーワードに注目が集まっている。よくある誤解や、正しい理解のための考え方を紹介する。

チャットボット「はじめの一歩」:第1回(新連載)

「メールは見ないがLINEは見る」

消費者の行動で変わるカスタマーサービス

長谷佳明

テキストベースの会話を通じて各種手続きを代行し、まるで人のように振る舞うプログラム「チャットボット」が注目されている。本連載では、その具体的な活用例、要素技術、そして現在の課題と今後の展望について、全4回にわたり解説する。第1回は、チャットボットの定義と、カスタマーサービスの分野で注目されている理由を説明する。

戦略

顧客感動のメカニズム:第5回

おもてなし「5つの体験領域」

つながり、挑戦、創造、快適、大義

高見俊介

前回はポジティブ体験の「おもてなし体験」について解説した。今回は「クオリティ・オブ・ライフ体験」のうち、Connect(つながり)、Challenge(挑戦)、Creative(創造)、Comfort(快適)、Cause(大義)という5つの体験領域について、事例を交えて解説する。

デジタル時代の顧客接点戦略 〜コールセンター改革の標(しるべ)〜:第9回(最終回)

経営直下の戦略拠点として全社CX実践を牽引

これからのコールセンターが歩むべき道

小田島 彰/谷本俊樹(監修)

デジタル時代の顧客接点戦略の変革について、過去8回にわたり、事例を交えて述べてきた。具体的には、顧客戦略から始まり、その実現に向けた業務プロセス改革、最新テクノロジーの動向と考え方、そして人材やロケーション、組織の在り方にまで言及した。最終回となる今回は、顧客期待の変容や技術革新といった社会構造の転換期において、これからのコールセンターはどのような道を歩むべきなのかについて提言したい。

<コーナー解説>

店舗など、コールセンター以外を含めた接客やサービスのプロにその心構えやノウハウを聞きます。

経験27年のギャルソンが語る

“おもてなし役者”の立ち居振る舞い

フランス料理 パリの朝市(東京都豊島区)

メートル・ドテル

岡部 一己 氏

Profile

フランス料理の資格を持つ調理師で、はじめのフランス料理店でギャルソンを経験してその道に入る。フランス料理店の経営者の経験を経て現在は、フロア責任者として業務を行う。

「単なる給仕は誰でもできます。でも私はこの仕事に誇りを持っていて、お客様のオーダーした料理を200%のものとして提供することがサービスであり、付加価値なのだと考えています」と語るフランス料理のギャルソンの岡部一己氏。

来店する顧客にとって、確かに主役は料理かもしれない。だが接客役であるギャルソンがロイヤルティにおよぼす影響も計り知れないのがこの世界だ。

経験27年という岡部氏に、日々の“おもてなし”の背景にある心と不断の努力を聞いた。

<コーナー解説>

ITソリューションの導入に関し、背景や動機、選定要素と運用ポイントを聞く事例記事です。

RPAソリューション

コールセンターで活用できる「ロボット」

成否分ける“現場主導のシナリオ設計”

労働人口不足の切り札として注目されるRPA(Robotic Process Automation)。対応ツールがさまざまなベンダーからリリースされているが、完全自動・半自動、PCインストール型・サーバー型など、多様なタイプが存在する。主要ソリューションの機能を紹介するとともに、BPOサービスベンダーのRPAへの取り組みを追う。

RPA(Robotic Process Automation)とは、現状では「人間に代わって大量の定型業務を自動処理するソフトウエアロボット」を指す。将来的には、ルールエンジンやAI、機械学習などを含む認知技術を活用して、非定型業務まで処理できるようになるとされるが、まだしばらく時間がかかりそうだ。

すでにRPAツールは多くの種類がリリースされている。システム構成は大きく2つあり、PCクライアントにインストールして単独で稼働するものと、サーバーにセットアップして仮想クライアントで稼働するものがある。前者は導入費用は手頃だが、大量処理は難しい面もある。後者は処理能力は高いがロボットの構築(シナリオ設計)にシステム開発の知識を要することもある。

RPAは現場レベルでシナリオ設計できるほうが業務の変化にも柔軟に対応できる。しかし、自社で開発要員を抱えたり育成するのは難しいケースもある。これを支援するため、アウトソーサーがRPA活用支援サービスを提供しはじめている。本誌では、主要ITベンダー各社の製品と、サービスベンダーの取り組みを見ていく。

記事内で取り上げているベンダー(掲載順)

ユーザックシステム

NTTアドバンステクノロジ

ベリントシステムズジャパン

ナイスジャパン

KDDIエボルバ

TMJ

会議室には法律関連の書籍がぎっしり

子浩法律事務所

ワークライフバランス重視の督促センター

仕事の後はライブにビール!

7時間勤務でプライベートも充実

新宿から徒歩圏内。約100名のオペレータが、クライアントの債権回収のため日夜、督促コールを行っている。

クライアントが回収できなかった難易度の高い督促業務。回収率を引き上げるため、リストの精査やスクリプトの試行錯誤など、さまざまな工夫が欠かせない。仕事内容は大変だが、正所員率80%、所定労働時間7時間(シフト制)という働きやすい条件により、長く活躍するオペレータも少なくない。

新卒で入所、3年目になる阿部さんは、業務終了後、新宿のライブハウスに足を運ぶことを楽しみにしている。「就職活動では、趣味を続けられる職場を探していた」と話す。督促スキルを高めることにも熱心だ。「支払えない理由や状況を丁寧に聞き出すことが回収につながると感じ、傾聴を心がけています」(阿部さん)。

介護離職の経験があり、今も母親の介護と仕事を両立させる田中さんも「ここだから働けた」と強調する。1人で介護を担う田中さんは、突発的に休まざるを得ないこともある。「上司であるチームリーダーの冨田さんをはじめ、同僚間の助け合う文化があり仕事を続けられている」と話す。

冨田さんは、約40名というもっとも大きなチームのリーダーだ。「オペレータの事情や考えはさまざま。公平に個性を受け入れ、調整するのが私の役目」と話す。冨田さんも、仕事の後は新宿の繁華街に繰り出すことが楽しみという1人。

複数のチームをマネジメントするグループマネージャーの小松さんは、20年以上勤務するベテランだ。同センターで4年前に実施した、役職やスキル、就業ルールなどの見直しに率先して関わった。元イラストレーターで、「副業との両立に苦労した経験を、ワークライフバランス重視の環境づくりに活かせた」と満足げに話している。

休憩室は漫画や飲食設備も充実

情報の非対称性を解消して提案しよう!

ISラボ 代表 渡部弘毅

最近、歯の神経を抜く治療をした、わたちゃんです。これで、宴席の前にロキソニンにお世話になることもなく、美味しいヒエヒエのビールを飲むことができるようになりました。ビビらないでもっと早く治療すれば良かったです。

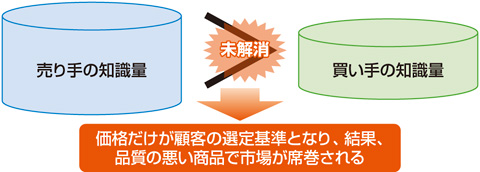

「情報の非対称性」とは、市場で取り引きをする人たちが保有する情報に差があるときの、不均等な情報構造のことです。一般的には、「売り手」と「買い手」の間で、「売り手」のみが専門知識と情報を持っていて、「買い手」はそれを知らないというような状況です。情報や知識に差が出てしまうこの状態は一昔前の中古自動車の市場などによく見られました。結果的に「品質が悪く価格が低い車だけが出回る」状態になり、経済学では「市場の失敗が生じている」と論じられていました。

このような事例は、経済学的に議論をしなくても、通常のお客様対応でもよく見られます。情報の非対称性を解消しないままお客様対応をし続け、お客様満足度を下げてしまうようなケースは少なくありません。例えば、テクニカルヘルプデスクのオペレータは、毎日、技術情報や自社の製品情報に関わっているため、膨大なQ&A情報と専門知識を持っています。毎日対応していると、次第に顧客も自分と同等の知識を持っているかのような錯覚を抱いて対応してしまうケースがあります。専門知識と情報を身につけることは、とても重要ですが、お客様の目線に立って分かりやすく説明することを忘れるわけにはいきません。

マッサージサービスのような対面でのプロフェッショナル型サービスも同様です。施術力が満足度を高める重要な要素ではありますが、施術前には自社がどのように優れた施術を実施するのか分かりやすく伝えることや、施術後にはその状態を伝え、今後の施術についてどのようにしていくべきなのか、きちんと分かりやすく説明することが、満足度に大きな影響を与えます。対応する顧客数を重視して、施術前後の説明プロセスをおろそかにすると、お客様は価格だけに注目してしまい、満足度は低下。値下げ競争という負のスパイラルに陥ってしまう可能性もあります。

情報の非対称性を解消する努力をすることが、満足度を高め、結果、付加価値の高いサービスになる一要因であることを認識することが重要です。

ということで、僕の通っている歯医者さんが治療に対してしっかり説明してくれることを期待していたのですが、あまり説明が無いのです。処置後はすぐに他の患者のところに行ってしまいました。最新の設備と若手のテキパキ系の医師を多くかかえて治療面では安心しているのですが、話のネタに状況を深く知りたいおやじの対応もして欲しいものです。コンビニの店舗数より多いと言われている歯医者さんの生き残りもこのあたりが鍵を握っているのかもしれません。

図 情報の非対称性による「市場の失敗」

特 集 Special edition

データに見る

コールセンターの「深刻な課題」

Part.1 <基礎データ>

サイト数、稼働時間にも表れた

「人材不足」「採用難」の影響

Part.2 <人材マネジメント>

教育だけではカバーできない

悪化する「新人の離職率」

Part.3 <チャネル活用>

強まるWebサービスと電話の連動性

チャット、FAQ運用センターが急増中

Part.4 <ITソリューション>

「AI導入予定」は約4分の1!

期待領域は“オペレータ支援”に集中

第2特集 2nd Special edition

コールセンター地方進出概況2017

採用から定着まで

28道県122市の支援体制を検証

新規誘致だけでなく「繋ぎ止め」にも注力

「正社員登用」支援を開始する有力自治体

戦略を学ぶ Strategy

< インタビュー >

Great Place to Work Institute Japan

代表

岡元 利奈子 氏

有休消化、時短だけが改革ではない

企業力を高める「働きがい」の研究

< CS戦略 >

ココナラ

“スキルを売り買いするフリマ”の顧客サポート

トレンドをつかむ Trend

< FOCUS-CallCenter >

「つながるまでの体験」を可視化する

待ち時間重視型KPI管理の要諦

──アクサ・アシスタンス・ジャパン

< FOCUS-Solution >

AIで進化する「音声認識IVR」

自動対応、ルーティング最適化に効果大

< 企業アプリ最前線 >

ブライトテーブル

「ペコッター」

< NEWS DIGEST/掲示板 >

大和ネクスト銀行/丸紅情報システムズ/日本オラクル/ジェネシス・ジャパン/ベクスト/Vidyo/日本RPA協会/静岡市

現場を知る Site

< 事例研究 >

フィデリティ証券

中小規模だからこそ必要な「時間管理」

育成、架電時間を捻出し経営貢献につなげる

< カイゼンの軌跡 >

SBI証券

コールバック専任チームを組織

センター全体の生産性を10%向上

< サービスのプロに聞く >

パリの朝市

メートル・ドテル

岡部 一己 氏

経験27年のギャルソンが語る

“おもてなし役者”の立ち居振る舞い

< センター探訪 >

子浩法律事務所

仕事の後はライブにビール!

7時間勤務でプライベートも充実

< リーダー・オブ・ザ・イヤー 2016 >

日本コンセントリクス

グローバルクライアントサービス

オペレーションマネージャー

大崎 孝弘 氏

徹底した数値管理で変化に即応

“顧客視点の運営”で現場の信頼を得る

ITを知る Information Technology

< ソリューション&サービス >

RPAソリューション

コールセンターで活用できる「ロボット」

成否わける“現場主義のシナリオ設計”

< ITの選び方&使い方 >

スカパー・カスタマーリレーションズ

すべての機能をひとつの画面に集約

変化に強いオムニチャネル基盤を選択

< IT企業に聞く! >

アクセラテクノロジ

現場から始めるコンサルティング

キモは「使われ続けるナレッジ」の構築

< キーパーソン >

ベリントシステムズ

グローバル製品戦略担当副社長

クリスティン・エメネッカー 氏

コンタクトセンターのRPA導入条件

「業務プロセスの分解」から支援

< New Products >

OKI/レトリバ/ラクス

データを捉える Data

< DATA FILE >

日本オフィス用品通販サービス顧客満足度

──J.D.パワー アジア・パシフィック

< DATA FILE by HDI-Japan >

問い合わせ窓口格付け調査

──映像配信業界

< DATA FILE/今月の就業データ >

就業形態/エリア(集積地)別

有効求人倍率推移(2017年6月)

連 載 Serialization

< 基礎 >

新任マネージャーのための

コールセンター運営の基礎知識:第2回

五月女 尚

チャットボット「はじめの一歩」:第1回(新連載)

長谷佳明

< 戦略 >

顧客感動のメカニズム:第5回

高見俊介

デジタル時代の顧客接点戦略

〜コールセンター改革の標〜:第9回(最終回)

小田島彰/谷本俊樹(監修)

< コラム >

市界良好:第65回

秋山紀郎

AfterCall〜電話の後で:第65回

長掛文子

3 Minutes Lesson

毎日できるメンタル・ケア:第46回

奥 富美子

わたちゃんのかすたま〜えくすぺりえんす:第31回

渡部弘毅

< マンガ >

督促オペレータ奮闘記(56)

榎本まみ

編集部からのお知らせ

< Book Review >

日本の優れたサービス

選ばれ続ける6つのポイント

松井 拓己/樋口 陽平 著

Verintロボティックソリューション(RPA、DPA) ベリントシステムズジャパン |  |

| 対象ユーザー | 全業種 |

| 対象規模 | 中規模~大規模企業 | |

| 製品形態 | サーバー・クライアント | |

| 価格情報 | 個別見積り | |

| 製品概要 | Verintロボティックソリューションは、ニーズに応じて人が判断するためのガイダンスを提供したり繰り返し作業を完全自動化するソリューション。ロボティックプロセスオートメーション(RPA)は画像認識技術により現行システムを改修することなく複数のアプリケーションにまたがる繰り返しのPC処理を完全自動化できる。人による判断が必要な業務にはポップアップでガイダンスを出すなど、ニーズに合わせて完全自動化、部分自動化の選択ができる。また業務プロセス分析(DPA)で業務プロセスの現状を可視化し、導入前と導入後の結果を比較できるためROIの確認が容易。コンプライアンスリスクの低減、トレーニングや研修時間の削減、発生度の低いプロセス管理などに効果がある。 | |

製品紹介

ロボットで業務を自動化、ガイダンスサポート

ニーズに応じて生産性と業務品質を改善

Verintロボティックソリューション(RPA、DPA)

ベリントシステムズジャパン

ベリントのロボティックソリューションは、システムを連携しなくても、複数のアプリケーションにまたがるビジネスプロセスを自動化できる(画像認識技術により実現)。また、ニーズに合わせて、生産性を追求する“完全自動化”と業務品質を改善する“部分自動化”を選択できる。

単純な入力作業、データのコピーや移し変え、帳票作成──など、規則的で膨大な時間を要する業務の効率化が図れるため、多くの企業が自動化ソリューションに関心を寄せている。コンタクトセンターでも、労務問題の解決や生産性の向上を図ろうと、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入検討が始まっている。

業務プロセスを可視化

RPAの導入に際して、まずは現状の業務プロセスを把握して、業務の課題を洗い出し、どのプロセスを自動化すると効果があるのかを抽出することが重要である。導入が成功するかどうかは、この業務プロセスの分析にかかっている。

ベリントのデスクトップ業務プロセス分析(DPA)ソリューションは、実際に処理された業務プロセスを可視化して、改善可能点を発見しやすくする。具体的には、ユーザーやチームごとに業務で利用するアプリケーションの使用状況を分析、活動状況やプロセスの進捗状況を把握できる(図参照)。

完全自動化と部分自動化を選択

ベリントのロボティックソリューションは、同社の画像認識技術により、アプリケーションを改修することなく自動でスクリプトを作成できる。そのため、容易に複数のアプリケーションにまたがる業務を自動実行することが可能。

また、自動化の仕組みは、仮想デスクトップ上で機械が人間の代わりに全ての業務処理を行う“完全自動化”だけでなく、機械がデスクトップ上で従業員の業務処理を支援する“部分自動化”をニーズに応じて選択できる。

“完全自動化”は、大量かつ複雑な処理を機械に任せて24時間自動化するなど、生産性を向上させる使い方ができる。一方“部分自動化”なら、ガイダンスを表示して従業員がより速く正確にタスクを完了できるよう誘導したり、マニュアルのデータ入力を自動化してヒューマンエラーを削減するなど、業務品質を改善する使い方が可能だ。

ROIが明確な導入メリット

ベリントのロボティックソリューションの導入メリットは、既存業務プロセスやアプリケーションを改修することなく、生産性を向上させ、ROIが明確に確認できるという点だ。先述したDPAソリューションにより、自動化導入前と導入後のプロセス分析結果を比較することで可視化できる。

コンタクトセンターでは、“部分自動化”のガイダンスサポートで、必要事項の案内漏れ回避、注意喚起表示によるミス削減など、コンプライアンスリスクを低減できるメリットがある。

また、複数のシステムを利用して操作をする業務、例えば、請求書発行・入金管理・自動受注・在庫管理の自動処理、契約内容や入金状況の照会などにも効果的である。

さらに、ガイダンスサポートでオペレータを支援できるため、トレーニングや新人研修に要していた時間を削減できる。発生頻度が低いプロセスの習得にも有効である。

お問い合わせ先 |

ベリントシステムズジャパン株式会社 |

[トレンド]RPAソリューション

コールセンターで活用できる「ロボット」

成否分ける“現場主導のシナリオ設計”

労働人口不足の切り札として注目されるRPA(Robotic Process Automation)。対応ツールがさまざまなベンダーからリリースされているが、完全自動・半自動、PCインストール型・サーバー型など、多様なタイプが存在する。主要ソリューションの機能を紹介するとともに、BPOサービスベンダーのRPAへの取り組みを追う。

RPAとは、現状では「人間に変わって大量の定型業務を自動処理するソフトウエアロボット」を指す。将来的には、ルールエンジンやAI、機械学習などを含む認知技術を活用して、非定型業務まで処理できるとされるが、まだしばらく時間がかかりそうだ。

すでにRPAツールは多くの種類がリリースされている。システム構成は大きく2つあり、PCクライアントにインストールして単独で稼働するものと、サーバーにセットアップして仮想クライアントで稼働するものがある。前者は導入費用は手頃だが、大量処理は難しい面もある。後者は処理能力は高いがロボットの構築(シナリオ作成)にシステム開発の知識を要することもある。

RPAは現場レベルでシナリオ作成できるほうが業務の変化にも柔軟に対応できる。しかし、自社で開発要員を抱えたり育成するのは難しいケースもある。これを支援するため、アウトソーサーがRPA活用支援サービスを提供しはじめている。主要ITベンダー各社の製品と、サービスベンダーの取り組みを見ていく。

GUIベースでシナリオ作成

PC単独で稼働する小型ロボット

ユーザックシステムの「Autoブラウザ名人」は、Web画面上で行う、あらゆる作業を自動化するソフトウエア(図1)。Webシステムへのアクセス、ログイン、クローリング、マウス/キーボード操作、ダウンロード/アップロード、画面の印刷・保存など、業務担当者が行う手本の操作を自動的に記録し、シナリオを作成。編集機能を使って実業務にあわせた細かな調整を行える。Webブラウザ以外にも、Windowsアプリケーションの操作も記録可能だ。

図1 ユーザックシステム「Autoブラウザ名人」の操作イメージ

同社はもともと電子受発注業務のシステム開発を手掛けており、WebEDIの仕組みが普及し始めた2004年からブラウザ操作の自動化アプリケーションを発売。すでに10年以上の実績があり、近年のRPAへの関心の高まりから、電子受発注以外の業務での採用も進んでいる。コールセンターのバックオフィス業務などにも利用される。

同製品はPCインストール型で、1台で1つのロボットを動かせる。シナリオ開発に制限はなく、1つのロボットで複数業務を登録可能。ただし、並列処理はできず、複数業務を実行する際は垂直に並べて動かす。並列処理を行いたい場合はロボット(PC)を増やす。

ライセンスには開発版と実行版がある。開発版はシナリオ開発と実行が可能。実行版は開発版で作ったシナリオを実行するだけだ。よくある利用方法は、開発版1台と実行版複数台の組み合わせ。自動化する業務量や運用形態によって実行版の台数が決まる。

シリーズの「Autoメール名人」はメールの送受信に伴う業務を自動化。ライセンスの考え方は「Autoブラウザ名人」と同様だ。

NTTアドバンステクノロジの「WinActor」は、業務担当者がPC上で行うさまざまな操作をシナリオとして記録・編集し、それをPC上で動作させることで、人が行う煩雑な操作、大量データを扱う業務などを正確に再現する。ベースはNTT研究所がグループ内の業務効率化や自動化を目的に開発したツールだ。NTT東日本/西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモなどで採用。実業務に即したブラッシュアップを繰り返し、実用性が高いことから、2014年に一般販売を開始した。純日本製のRPAツールとしてBPOベンダーなどでも採用が進んでいる。

特徴は、専門的なプログラムの知識が不要で、GUIで直感的にシナリオ作成・編集が可能な点だ。イベントモード(Windowsアプリ操作)、IEモード(Webブラウザ操作)、エミュレーションモード(マウス/キーボード操作)の3つのシナリオ作成モードと画像マッチング機能を組み合わせながらシナリオを自動生成。編集画面でフローチャートに条件分岐や繰り返しなどの処理を加えることで、柔軟に実務に沿ったシナリオを作成できる(図2)。

図2 NTTアドバンステクノロジ「WinActor」のシナリオ編集イメージ

動作環境はPCインストール型で、1台につき1つのロボットを動かせる。同時に実行できるシナリオは1つで、複数シナリオを動かしたり、同じシナリオを繰り返したりする場合は垂直に並べて実行する。ラインナップはフル機能版と実行版の2種類。前者はシナリオ作成・編集・実行ができ、後者は実行のみ可能だ。WindowsサーバーOS対応も予定している。

大量業務をパワフルに処理

サーバーで稼働する大型ロボット

ベリントシステムズジャパンは、センターでの業務最適化ソリューションを提供する一環で、業務プロセス分析/自動化ソリューションを提供している(図3)。

図3 ベリントシステムズジャパン「業務プロセス分析/自動化ソリューション」のソリューション構成

業務プロセス分析ソリューション「Verint Desktop & Process Analytics(DPA)」は、オペレータのデスクトップ操作を記録・可視化・分析し、オペレーションの改善やオペレータの育成などにつなげる。具体的には2つの分析機能を提供。(1)アプリケーション分析は、オペレータ個々のデスクトップ作業を常時監視し正確で詳細なデータを収集する。そのうえで、誰がどのアプリケーションをどのくらい操作しているかを可視化・分析。特定の操作に時間がかかるオペレータを研修フォローしたり、全員が迷う傾向のある操作を改善したりとオペレーションの最適化につなげる。また無操作時間の傾向なども分析できる。(2)プロセス分析は、定められた業務プロセスと実際に行われた業務プロセスを比較分析し、プロセスの流れを改めて検証して矯正していく。

オペレーション支援として自動化と誘導ガイド機能を搭載、オペレータが迷うことなく顧客応対できるようアシストする。これは業務アプリケーションの改修を行うことなく、次の操作などを自動表示する機能。これにより、ミスの削減や生産性向上につなげられる。

自動化ソリューション「Verint Robotic Process Automation(RPA)」は、ロボットツールによる定型業務の完全自動化製品。条件分岐や繰り返し、外部アクセスなどの設定を加えることで柔軟にシナリオを作成できる。主にバックオフィス業務の効率化に利用。コールセンターだけでなく、一般オフィスでも広く活用できる。

システム構成はサーバー型。ロボットのライセンスの他、開発環境であるスタジオソフトが必要。

ナイスジャパンのRPAソリューション「Advanced Process Automation(APA)」(旧・Real-Time Solution)は、全世界で500社以上が導入、50万台以上のロボットが稼働しているという。

主要機能は「Desktop Automation」(アシストロボット)、「Robotic Automation」(全自動ロボット)、「Desktop Analytics」(デスクトップ分析)──の3つ。

「Desktop Automation」はまさにコールセンターで利用することを意識して開発された。半自動のアシストロボットがデスクトップ上に常駐、さまざまな機能で顧客応対業務を支援する。代表的なものが複数システムの情報を1つの画面に集約する機能だ(図4)。オペレータは、CRMシステムや受注システム、FAQナレッジなど、常に複数のシステムを切り替えながら業務を行う。これらは煩雑で新人ならミスを招く可能性もある。そこで必要な情報を1画面に集約、さらにガイダンス機能で顧客に何を聞くべきか、どんな操作をすべきかをアシストしてくれる。

図4 ナイスジャパン「Desktop Automation」(アシストロボット)による画面集約のイメージ

「Robotic Automation」は、完全自動化のRPAソリューション。人が介在する必要のないタスクを仮想デスクトップ上に常駐しているロボットがキューに従って読み込み、業務を処理する。

「Desktop Analytics」はデスクトップの操作を記録し、誰がどのアプリをどれだけ使っているか、個人・チームなどさまざまな軸で可視化・分析する。これにより、研修や業務プロセスの改善などにつなげていく。

サーバー型で、アシストロボットのライセンスはオペレータの人数分必要。2018年3月までに機械学習を搭載し、オペレータの応対を支援する新機能を提供予定だ。

業務の棚卸しで自動化を判断

現場把握した提案が武器

RPAソリューションは、現場の業務プロセスに即してロボット(シナリオ)を設計する必要があり、現場主体で活用できなければ、その効果を十分に発揮することは難しい。これを支援するため、コールセンター運営およびバックオフィス業務を受託するアウトソーサーが、サービスメニューの拡充をはじめている。

KDDIエボルバは、コールセンターの業務課題を解決する手段の1つとしてRPA活用を挙げる。

「クライアント企業の業務全体をアセスメントし、まずは課題を洗い出します。そのうえで最適なソリューションを提案します。例えば、Webでの自己解決を促したいならAIチャットボット、バックオフィスの業務効率化ならRPAというふうに、課題ごとにサービスメニューを揃えています」と、運用統括本部サービス開発本部セールスエンジニアリング2部の岡本竜征部長は説明する。

RPA導入支援では、まずクライアント企業の業務フローを分析し、自動化範囲の特定やシナリオの策定、RPAツールの選定、非自動化/イレギュラー処理の設計などを行う。これを業務に適用し、効果検証・チューニングを繰り返しながら処理精度やスピードの向上、コスト適正化を実現していく。リソースに余裕ができれば、クライアント企業の他の業務も取り込み、自動化範囲の拡張提案を行う。これを繰り返すことで、継続的にビジネスを獲得していく(図5)。

図5 KDDIエボルバのRPAソリューションへの取り組み

活用するRPAツールは、複数製品を抱えて、業務にあわせて選定する。例えば、1拠点・数席で処理している定型業務であれば、PCインストール型のツールを利用する。また大規模案件で複数拠点にまたがって処理している業務なら、サーバー型のツールを利用したほうが運用管理は効率的だ。

運用実績では、代表的なものでKDDIのビリング業務の自動化がある。運用1本部 運用1部 運用2グループの櫻田尚登グループリーダーは「毎月9000件を手作業で実施していた入金情報のシステム登録を、RPAを活用することで大幅に業務効率化しています。具体的には、完全自動化を実現したことでミス率はゼロになり、作業時間は92%削減できました」と説明する。この他、自社の全国29拠点・約2万2000人のオペレータの勤怠管理業務もRPAを使った自動化に着手しはじめており、ノウハウとして展開していく考えだ。

RPA関連の人材育成にも取り組む。前述のKDDIの業務自動化を手掛けた同運用2グループの辻田功輔スーパーバイザーは「全国拠点にRPAツールを使いこなせる人材を揃えていく計画です。現場業務に入り込んでシナリオを書ける人材を育成すれば、クライアント企業に対して提案できることが増えますし、ビジネスチャンスも広がります」と強調する。

BPOサービスを手がけるTMJでもRPA関連サービスを強化している。これまでは社内間接部門の業務効率化やコールセンター現場での改善活動の一環としてRPAを活用し、ノウハウを蓄積してきた。これをサービスメニュー化し、RPAへの関心が高まるコールセンター/BPO市場に向けて訴求していく。

「既にRPAを使った業務改善ができないかといった声をいくつもいただいています。そこで今年8月に正式なサービスメニューとしてラインナップします。まずは既存のお客様の業務をアセスメントし、自動化できる領域を見極めながら提案していきます」と、事業基盤本部事業企画部の中林真純部長は説明する。

現在受託している業務を効率化するだけで終わらない。「その前後のプロセスにある業務についても分析・提案を行い、効率化を図っていきます。クライアント企業のビジネスプロセスの全体最適をともに実現していくことで、当社の経営理念である『Client Value』を実現していく考えです」と、同事業企画部の佐藤寛子氏は強調する。

同社のRPAの適用はBPO業務が先行しているが、コールセンターでの活用も始まっている。図6はある住設メーカーのアウトバウンドリストの作成業務の事例。加盟店より受信したメールをもとに顧客リストを作成し、この情報をもとに顧客DBを検索して必要情報を取り出し、リストを補完する。従来は業務終了後にSVが残業して手作業で行っていた作業だが、RPAを適用したことで、この工数をほぼゼロにすることができた。

図6 TMJのRPAを使った業務改善事例

活用するRPAツールは限定しない。「システムに依存しないサービスを作ります。クライアント企業の業務内容やニーズに応じて、最適なツールを選定して提案する考えです」と、事業基盤本部 業務設計・開発支援部 立上変革室の石井巧磨氏は話す。とはいえ、現場においては業務の変化に柔軟に対応していくことも必要だ。このため、現場のSVやマネージャーでも扱いやすい、PCインストール型のツールを中心に活用していく。またこれにあわせて、現場で要件定義やシナリオ作成ができる人材を育成していく計画だ。

同社は「QCサークル活動」をベースにした「小さな改善」活動を行っている。現場では業務改善に対する意識が高く、RPA活用を促進させる下地は整っている。作成したシナリオについては全社共有し、カスタマイズしながら横展開を図っていく考えだ。

両社に共通して言えるのは、現場主導へのこだわりだ。現場業務を知り、さまざまなケースを共有していくことで、柔軟なシナリオ設計ができるといえる。